Hudランタイムセンサーでデバッグが3時間→10分に短縮

Hudのランタイムセンサーは、現場のコードと同じ場所で実行時データを収集し、AIと組み合わせることでデバッグ時間を劇的に短縮します。導入は簡単で、MTTR改善や手動トリアージ削減の効果も確認されています。

冒頭で一言

Hudのランタイムセンサーは、現場のコードと同じ場所で“動くデバッグの目”です。問題が起きたその場で手がかりを拾い、原因特定をぐっと速めます。想像してください。夜道で懐中電灯を点けるように、コードの一部分だけを明るく照らす感覚です。

そもそもランタイムセンサーとは

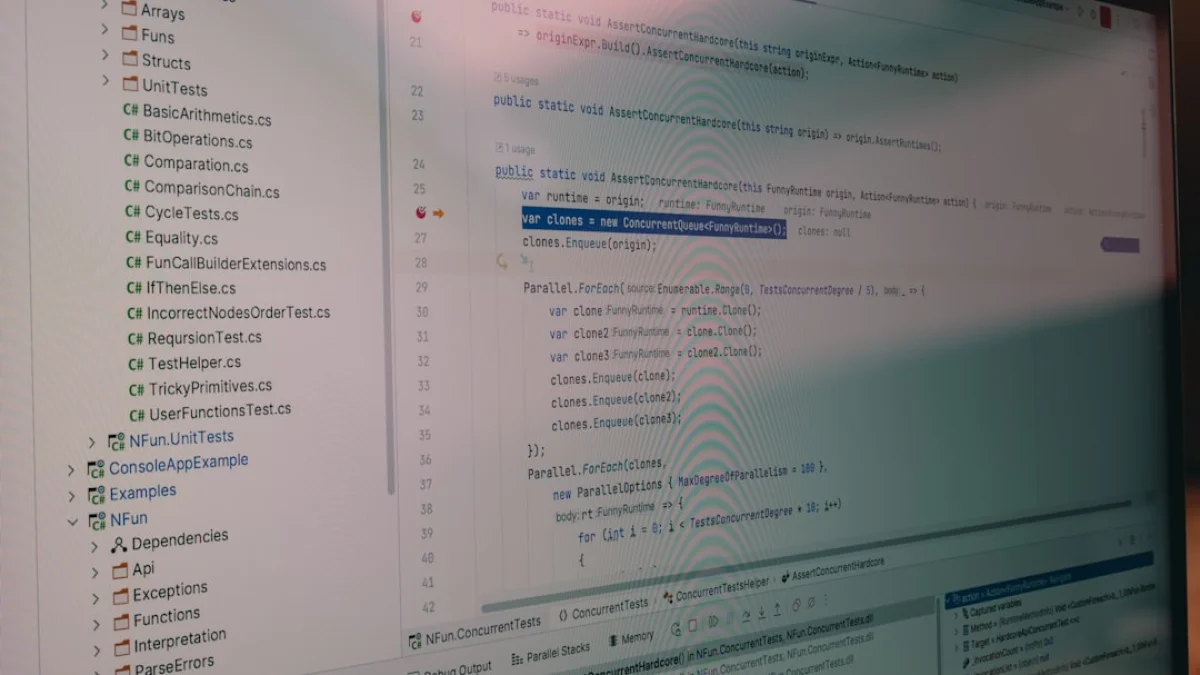

ランタイムセンサーは、アプリの実行中に動作するSDKです。SDKとはソフトウェア開発キットで、導入は1行のコードで済みます。通常は軽量な集約データだけを常時送信し、異常が起きたときだけ詳細な“法医学データ”を自動収集します。これにはHTTPパラメータ、DBクエリの応答、実行コンテキストなどが含まれます。

ポイントは、収集データがAIエージェントにとって意味ある文脈になる点です。従来の監視だとサービス全体の挙動は見えても、どの関数がどう動いたかは掴みにくいことが多いです。Hudはそのギャップを埋めます。

どうして速くなるのか

理由はシンプルです。データを“現場で”取るからです。通常のAPM(アプリケーション性能監視)では、サンプリングや高コストのために細部を見落としがちです。Hudは日内でベースラインを作り、異常時に影響のある箇所だけを深掘りして送信します。

結果として、AIが実行時の文脈を直接参照できます。AIは単なるログの束で推測するのではなく、実際の関数挙動を元に原因を示してくれます。つまり、推理を短絡させず、現場で答えにたどり着けるのです。

現場の事例と効果

実例は説得力があります。Monday.comのエンジニアは、Cursor経由で生産時の挙動を直接照会し、特定エンドポイントの遅延原因を絞り込みました。HudのMCPを使えば、デプロイ後に「ある関数が30%遅くなった」といった挙動の変化も追えます。

Drataの事例は衝撃的です。彼らはAIアシスタント内にトリアージコマンドを組み込み、手動トリアージ時間を1日あたり3時間から10分未満に削減しました。平均修復時間(MTTR)は約70%改善しました。数字は嘘をつきません。

従来ツールとの違いをざっくり説明

従来のAPMやログツールは、インシデント対応に強い一方で、コードの内部状態に踏み込むのが苦手でした。大量のログやトレースを取り込み、コストと時間がかかることが多いのです。

Hudは「問題が起きたコードのそば」で詳細を掴むため、無駄なデータ収集を減らしつつ、AIが使える形で情報を届けます。つまり、観測の粒度を上げながらコストを抑え、AIとの相性も良くしています。

どんな場面で導入を検討すべきか

次のような課題がある組織に適しています。

- サンプリングの低さで原因が取りこぼされる

- AIを使った自動トリアージを試したい

- デプロイ後の振る舞い変化を素早く把握したい

導入判断では、既存の観測スタックが機能レベルのデータをコスト効率よく出せるかを確認してください。難しいのは、単にツールを増やすことではなく、実運用の文脈を開発者が使える形で返すことです。

まとめとこれからの見どころ

Hudのランタイムセンサーは、コードが動く“現場”にセンサーを置きます。これにより、AIアシストと組み合わせた時の効果が大きく出ます。実際の導入例では、手動作業の大幅削減やMTTRの改善が確認されています。

最後に一言だけ。監視は方向転換の時期にあります。既存の観測を見直し、実行時の文脈をIDEやAIで参照できる環境を整えることが、信頼できる自動化と高速な復旧の鍵になるでしょう。読み終わったら、自分の監視スタックを一度眺めてみてください。きっと見える景色が変わります。